スプラトゥーン甲子園の舞台裏:望月もちのイカがだろうか【第1回】

【この記事は約8分で読めます】

「スプラトゥーン甲子園」や「NPB eスポーツシリーズ スプラトゥーン2」といった公式大会が開催され、ますますの盛り上がりを見せる「スプラトゥーン2」。テレビ地上波での大会中継も決定し、eスポーツの観点からも注目が高まっているコンテンツだ。

今回は、公式大会で3度の全国大会出場の実績を持つ望月もちが、選手やライターとして活動する上で自身が経験し感じたこと、eスポーツとして見るスプラトゥーンへの考え方、公式大会での裏話など、僕の立場だからこそ書くことのできる形で、月に1度のペースで発信していきたいと思う。

経験が仇になった第4回スプラトゥーン甲子園

闘会議2019にて開催された「第4回スプラトゥーン甲子園」。代表チーム数、演出のアツさ、来場者数、すべてが過去最大の規模で行われた今回の大会に、僕は北陸地区代表「Anti Pop」として出場し、1回戦でストレート負け。

力不足を痛感するとともに、これからのオフライン大会で求められるべき強さを理解せざるを得なかった。

その原因は、これまでとは違う点が多かった大会の形式にある。

例えば、入場シーンはリーダーだけが壇上に立ち、多くの観客に見られながらポーズを取る。プレイする座席は「第3回スプラトゥーン甲子園」までの2列に分かれる並び方ではなく、他のeスポーツ大会でもよく見られる、横1列に変更されていた。

どちらも些細なことだと思うかもしれないが、過去大会の形式に慣れすぎていた僕にとっては、それが仇となってしまう。

アツすぎる入場シーンで高揚感を高めすぎてしまい、落ち着きを失った結果、練習どおりのプレイを出すことができなかった。横1列の並び方も、自分の座席から端のプレイヤーに声が届かず、試合前の掛け合い不足につながってしまったのだ。

これらのような小さな要素が積み重なって、プレイに支障をきたしてしまったが、そのどれもが「その場で冷静になれば解決できる問題」だったと考えている。僕は自分のことを「場慣れしているプレイヤー」だと思い込んでいたが、実際は過去大会の経験にすがっていただけ。その場で冷静になる努力をしなかった結果、悔いの残るプレイしかできなかった。

オフラインの大会は、オンラインでの大会以上に、現場の空気や考え方に影響を受けやすい。常に意識をアップデートさせて、どんなことがあっても冷静でいること、それこそがオフラインの大会で求められる強さなんだと、今ならはっきりと言える。

流れに乗ることができれば、試合終了まで、何があるかわからない。だからこそ、eスポーツ大会は多くのプレイヤーに愛されるのだろう。

GG BoyzもLibalent Calamariもみんな仲良し

悔しい結果に終わった第4回スプラトゥーン甲子園だが、楽しいことも多くあった。

多くのスプラトゥーンファンの方が、この大会のために幕張メッセまで来場し、選手のプレイに一喜一憂しつつ応援してくれたことは、選手にとっては心の底から支えになるし、何度でもあの舞台に立ちたいと思えるモチベーションにつながる。

普段はインターネット上でしか関わることのできない人と、現実で関わることができるのは、オフライン大会ならではの魅力の1つだ。

また、ファンの方が気になるであろう舞台裏では、実は選手同士で頻繁に交流が行われている。普段は対戦相手として関わっているプレイヤー同士が楽しそうに話し合っている光景には、選手の僕から見ても、軽く感動を覚えてしまうものがある。

僕の場合は、GG BoyZのダイナモン選手、Libalent Calamariのくろすっω・)つ選手に「記者の方は選手控え室はNGですよ」とからかわれたのだが……。

特に印象深かったのは、各チームのプレイヤーが、持ちブキ別に分かれて集合写真を撮っていたことだ。「シャープマーカーネオ(ブキ名)使い、集まれ!」と声をかけたところ、時間の都合で集まることができなかった人がいたものの、ほとんどのシャープマーカーネオ使いが集まってくれた。

シャープマーカーネオはとても強力なブキで、第4回スプラトゥーン甲子園においてチームの要としての役割を担うことが多かったこともあり、それぞれはチームのために奮闘した話で盛り上がっていたのは印象深いこととして残っている。

オフラインの大会は顔を合わせてゲームができて、目と目を合わせて人と話すことができる。オンラインの環境が整っている今だからこそ、そのような交流は新鮮で、とても楽しい体験だ。

「人と会うのは緊張する」「気が合うかどうかわからなくて心配だ」と考える人もいると思うが、同じゲームを好きになったプレイヤー同士、共通の話題はすでに用意されているのだ。興味を持った人は、観客でもプレイヤーでも、参加してみることをおすすめする。

甲子園常連になれた2つの成長ポリシー

スプラトゥーン甲子園のような、練習期間が長期になる大会では、チーム全体で連係力が求められる。練習の中で、どれだけチームメンバーの考えを理解できるか、そしてプレイヤーとして信頼できるかが、本番の強さに繋がると言っても過言ではない。そこで、僕がこれまでに結果を残してきたチームの中で、大事にしてきた考え方を紹介したいと思う。

メンバーとは本音で話す!

チームとして同じメンバーで戦っていく中で、チームでの戦い方やメンバーに対して、「もっとこうしてくれればいいのに」「なぜ、そのようなプレイをするのだろう」といった不満が出てくることは、必ずと言っていいほどあるだろう。

意見を伝えることは、メンバーと意見のぶつかり合いになることも多く、雰囲気が悪くなることを避けるために敢えて言わない、という方もいるのではないだろうか。僕も公式大会に出始めた頃は、そういうタイプの考え方だった。しかし、そういった意見を交わさないことは、チームの進展には繋がらない。

確かに、自分のプレイに対して不満を持たれることは、決して気分の良いことではないだろう。しかし、自分ではなく、メンバーの視点から自分を見るからこそ、必要とされるプレイがわかることもある。

たとえば、僕はAnti Popで、戦闘能力が決して高くはない「シャープマーカーネオ」というブキを使ってプレイしており、「自分は戦闘能力が高くないブキを使用しているので、サポートに入るべきだ」と考えていたことがあった。しかし、メンバーは「戦闘能力が高くなくても、戦闘に人数を多く割くこと自体が大事だから、一緒に前線に参加してほしい」と考えており、メンバーのプレイ動画を観たところ、前線での戦闘に貢献できていない、味方に負担がかかる立ち回りをしていた、という経験があった。

もちろん、すべてがそうとは限らない。メンバーの考えが実は間違っていた……ということもあったが、「メンバーが、自分の考えが間違っていたということを理解する」ことにも意味がある。味方のプレイや考え方が理解できないと、うまく連携することは決してできない。

「自分の考えを理解してもらい、メンバーの考えを理解する」ことは、強いチームを作る上で必要なことであり、その過程の中で雰囲気が悪くなってしまうことを、マイナスとは考えないようにするべきなのだ。

勝敗だけを気にしてはいけない!

大会に向けて練習する中で、負け込む期間が訪れることは決して少なくない。「同じ目標に向かって、同じ考え方で臨んでいるのに、勝てない」というのは、どうしてもメンタル的にしんどいと感じるだろう。

そういうときは「試合ごとに目標を立てて、それが達成できているかどうかを重視し、勝敗を気にしないようにする」という考え方がおすすめ。

この考え方は、僕のチームメンバーである、でんちゃん氏が提唱してくれたものだ。たとえば、「今日の練習では、全員で同じポジションから攻め上がることを意識しよう。たとえ試合に負けたとしても、意識したことが達成できているなら、練習としては成功だから、ヘコまないようにしよう」といった内容。

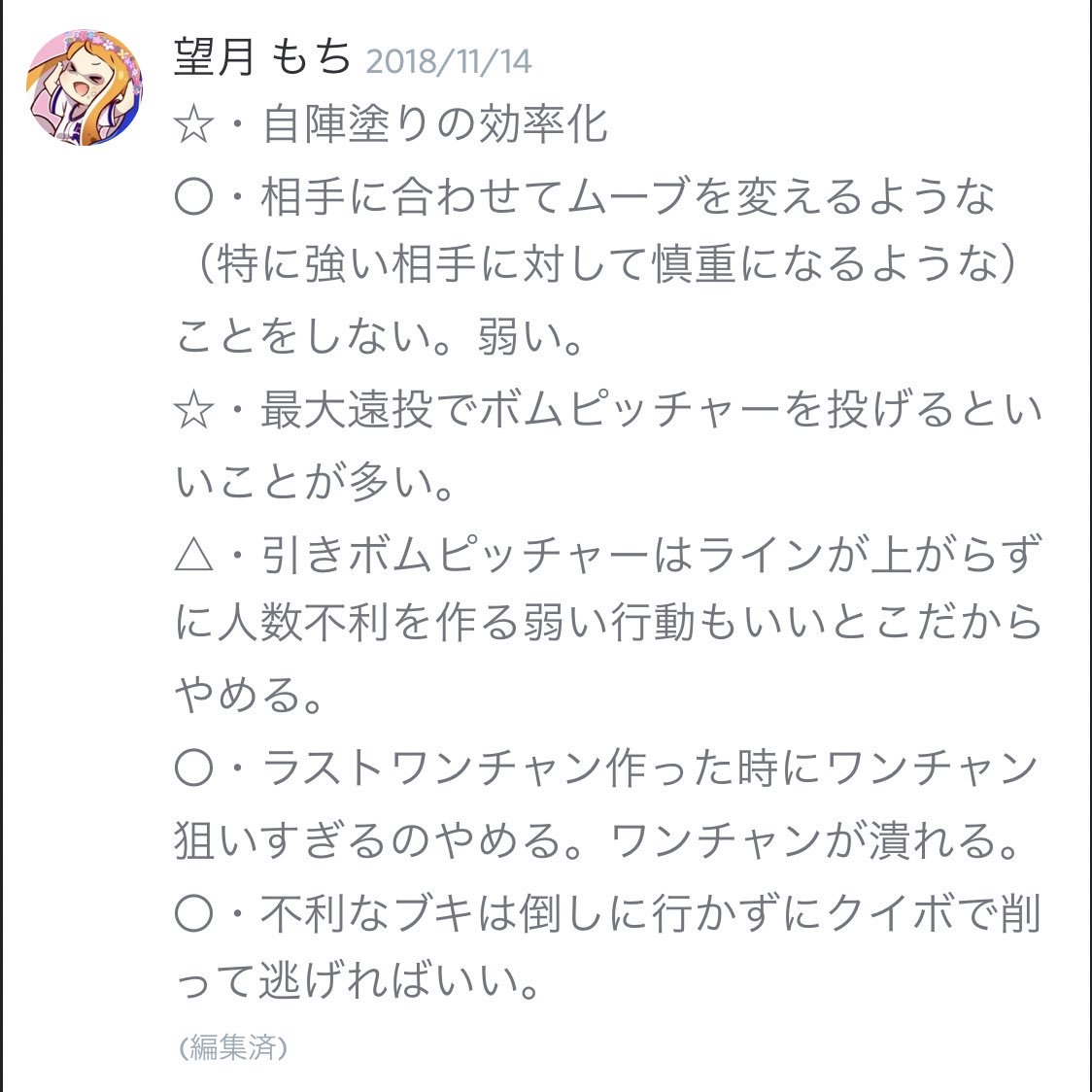

このような目標を、日々の練習の前に1人ずつ挙げていき、練習が終わってから達成できたかどうかを確認する。達成できていない目標があるなら、次の日の練習でも意識する、といった具合だ。

この考え方に切り替えてから、負けることを恐れなくなり、チームとしての戦略の幅が大きく広がった。練習の時点で勝ちに行く動きをするのではなく、本番で勝つための動きを考えることができるようになったのだ。メンバーが試合の中で何を意識してプレイしているのかもわかりやすくなり、チーム全体での動きが統一されやすくなるメリットも感じられた。

また、相手の前線に攻め上がる判断が遅かったプレイヤーは、攻め上がることを意識するようになったり、試合の終盤で生存寄りの動きができず倒されてしまうことが多かったプレイヤーは、試合の終盤に生き残ることを優先して動くことができるようになったりと、各メンバーの弱点も浮き彫りしてくれる。

練習においては勝敗よりも大事なことがあるということは、チームを組む上で大事な考え方だと言えるだろう。

チーム用チャットに目標を書き込み、練習が終わってから、達成できていたかどうかを採点。その日の成果を後からでも確認しやすく、自分の弱点もわかりやすい

イカがだろうか。

今回、連載の機会を頂いた中で、自分が伝えたいことは何なのかと考えた結果、自分が全国大会に出場するプレイヤーとして、実際に見てきたことや経験したことを、少しでも多くのプレイヤーに知ってもらうことだと考えた。

今回は「第4回スプラトゥーン甲子園の振り返り」と「自身がチームを作っていく中で、大事にしてきた考え方」を書かせて頂いたが、これから「NPB eスポーツシリーズ スプラトゥーン2」をはじめ、いろいろな面で盛り上がることが予想される「スプラトゥーン2」の発展に、少しでも携われるのであれば光栄に思う。

【あわせて読みたい関連記事】

スプラトゥーン×パワプロの二刀流を実現するたいじの流儀【前編】