本気の主張!高校生による高校生のためのeスポーツ部

【この記事は約5分で読めます】

ゲームに全力で取り組むeスポーツ部を考える

いきなりだが、僕はゲームが大好き。三度の飯よりゲームが好きだ。

現在、高校生の僕は、学校でもよくゲームをしている。スマホゲームが普段の学校生活に溶け込んでおり、周りの友だちも昼休みになるとこぞってスマホを取り出し、ゲームを楽しんでいる。

プレイしているゲームはそれぞれだが、人気が高いのは「対戦型ゲーム」だ。みんな本気で相手を倒そうとしているし、そのために練習したり作戦を練ったりと、努力をしている。僕の通っている男子校特有の雰囲気なのか、ゲームに対して全力で取り組んでいる人が多い。

ゲームに全力で取り組んでいる姿を見ていたあるとき、「まさに部活だな」と僕は感じた。eスポーツ部があってもいいのではないかと。

なので、ここでは現役高校生の僕が「学校にeスポーツ部を作る」ということを本気で考えてみようと思う。

高校生にとってeスポーツというワードはすでに日常

eスポーツ部を考える上で、まずは高校生の間でeスポーツがどれだけ根付いているのか調査することにした。

現在、高校生がゲームで順位を競い合う大会は増加傾向にあり、それにともなって「eスポーツ部」も増えてきている。2019年3月に決勝戦が行われた「全国高校eスポーツ選手権」でも、リーグ・オブ・レジェンド部門に93チーム、ロケットリーグ部門に60チームがエントリー、2019年3月28にはテレビ東京と電通が高校対抗のeスポーツ大会「STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019」を発表するなど、学生にeスポーツが根付きはじめているのがわかる。

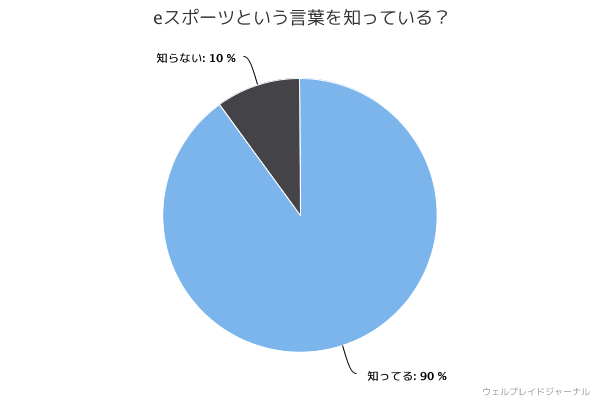

では、僕の身近なところではどうだろうか。クラスメイトがどれほどeスポーツのことを認知しているのか気になり、10人の友だちに調査してみることにした。

調査の結果、知らないと答えたのは1人だけで、ほとんどが知っていると回答。

それもそのはずで、僕たち高校生同士の会話の中で「eスポーツ」という言葉が使われるのはよくあるのだ。

eスポーツ部に立ちはだかる「競技ではなく遊び」の考え

しかし、実際にeスポーツ部を作るとなると話は変わってくる。

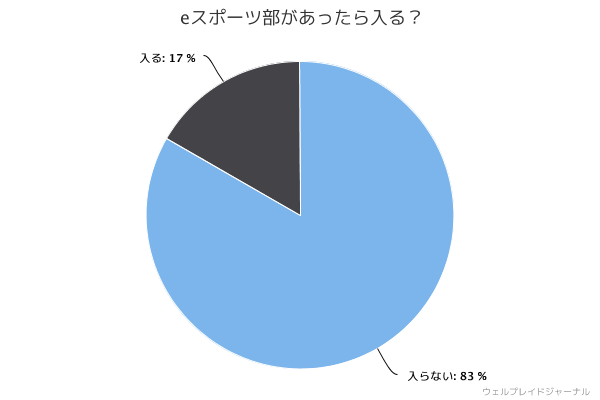

認知度を調査すると同時に、「実際にeスポーツ部があったら入部するか?」という質問をゲーム好きな同級生6人に聞いてみたが、入ると答えてくれたのはたったの1人しかいなかった。

世間一般にeスポーツという言葉が浸透してきているのは確かだが、だからといって認められていると考えるのはまた別のことだと考え直させられた。

つまり、もし実際にeスポーツ部を作るとなると、「世間が抱くゲームに対しての悪い印象」を払拭しなければならないという問題が真っ向から立ち向かってくることは間違いないだろう。

「eスポーツ」という言葉を聞いてまず世間が考えるのは、競技ではなく遊びであるゲームなのだ。

しかし、本気でeスポーツ部を作りたいと考えている僕や、eスポーツ業界で働いているほとんどの方は、ゲームに対して悪い印象を抱いていないだろうし、事実僕もそうだ。

僕は小学生の頃から運動、つまりスポーツが苦手で、団体競技になると常に友だちに迷惑をかけてしまい、歳を重ねるにつれてどんどんスポーツが嫌いになっていった。野球やサッカーをテレビで見ることさえ嫌いになったほどだ。

そういった嫌なものから逃げるようにしてゲームをプレイしていた。原因はなんであれ、僕と同様に、現実から逃げるようにゲームをやっていた人は多いと思う。

そんなゲームが、「eスポーツ」と呼ばれて競技としての一面を持つようになったとき、「ゲームは堂々とやっていいものなんだ」と心の底から感動したことを今でも覚えている。

プロゲーマーは逆風にさらされている?

中学校に入学した当時の僕は、絵を描くことが好きだったこともあり、美術部に入部した。

しかし、周りからは「なんで男子なのに美術部なの?」とか、「なんで運動部に入らないの?」と、偏見に近い言葉をたくさん言われた。そのときから、自分にとって好きなことをして生きていくことに、やりづらさを感じ始めたのを覚えている。

ゲームにも、それに通ずる点がいくつかある。

プロゲーマーという職業が新たに生まれ、真剣にゲームに取り組むことが立派な仕事になっている。彼らは遊びでゲームをプレイしているわけではなく、戦略・戦術を組み立て、それに則ったプレイを追求し、その習得に人生の貴重な時間を費やしている。

これを「遊び」のひと言で片付けられてしまうことが、今なおあるように思う。がんばった結果、世間から得られる評価は、「でも、ゲームでしょ?」である。そういう意味では、プロゲーマーはこの「生きにくさ」を真正面から感じているのではないだろうか。

しかし、そんな今だからこそ、eスポーツ部を作りたいと思うし、作る必要があると信じている。

eスポーツがブームとなっている現在、ただのブームに終わらせないただ1つの方法は、僕たちがプロゲーマーのように「いろんな課題」という名の敵と戦うことにあるのだ。

ゲームという認められにくいものが、さまざまな場所でいろいろな人に目を向けられるようなチャンスを掴んだ今、どういった人たちが何をしていて、どういうことを成し遂げようとしているのか? その成し遂げた功績がいかに優れていることなのかを全面的に露出させなければならない。

好きなことを好きと言い、やりたいことをやり遂げ、がんばることは素晴らしいことなのだと声を大にして言う必要がある。

eスポーツは、差別や偏見が飛び交う現代社会に、一石を投じてくれる存在でもあると思うのだ。

「eスポーツ部を作るには」というトピックで書き始めたこの記事だが、そのために向き合わなければならない問題がこんなにもあるということが伝わっただろうか。これらの問題を解決するためにも、ウェルプレイドをはじめ、多くのeスポーツ企業が情熱を持ってゲームに取り組んでいるということを発信していかなければならない。

最後に断っておくが、自分は「ゲームは遊びという考えはもう古い」などと言いたいわけではない。

ゲームは間違いなく遊びであり、娯楽であるが、それと同時に競技という一面を持つものなのだ。事の本質を見極めれば、その競技性やプレイヤーがどれほどの努力や時間を費やしているのか、その苦労がわかるはずだろう。

「eスポーツ部を作る」ということの真髄は、ゲームに対する考えを少しでも変えるためであり、eスポーツを盛り上げたいということは当然のこと、ひいては物事を表面だけで判断しないでほしいということにあるのだ。