EVOが世界最高峰格ゲー大会まで成長した理由 実況・解説者のUltraDavid氏が語る“プレイヤーファーストの理念”【中編】

――:B5終了後、Evolution(EVO)と改名したとき、すでに有名な大会でした。当時はECCやFinal Round(※)などの長く催されている大会がありました。にもかかわらず、EVOが今日、これほどまで成長した理由はなんだと思いますか。

David:

EVOの初期は、格闘ゲームコミュニティ(Fighting Game Community – 以下、FGC)の皆にとって「ザ・チャンピオンシップ大会」ほどの大規模な大会ではなかった思います。とくに東海岸と東南部のFGCメンバーは、Final Round(※)寄りでした。

しかし、時を経つにつれEVOは個性溢れる可能性の高い考え方や姿勢を運営メンバーが持ち始めたのです。ひとつの大きな違いは、EVOの初期運営メンバーは、リスクをとることに抵抗や恐怖がありませんでした。

※Final Round : アメリカ・アトランタで行われている世界最大級の大会。今年のCapcom Pro Tour、プレミア大会の記念すべき1回目の大会でもある。

立ち上げたキャノン兄弟は金銭的に優れていて、自分たちでキャリア的に大成功していた状態でした。現在も財産的な面で余裕があったため、EVOをもっと大きく成長させるための投資力がありました。もし失敗したとしても、別にすべてが終わるような影響も受けませんので、実際に金銭的な動きに挑むことが可能だったのです。ほかの大会運営者には、そういう潤沢な資金や保険が無かったので、簡単に投資することができませんでした。

なかでもEVOの大ブームと成長が始まったのは、南カリフォルニア開催からラスベガスに移したときでしょう。なぜ、このことが大事だったかというと、まずは場所のアドバンテージです。北アメリカの西部にあることは、多くの北米人にとってはアクセスしにくいかもしれませんが、東アジアなどの海外勢にとっては大変アクセスしやすかった。このアクセスしやすい点は強みのひとつですね。

もうひとつの成功は、メディアをうまく利用したことです。当初EVOは大会後に、試合の模様をDVDにコピーしてメディアに提供していました。というのも、当時はそれ以外の観戦方法がまったくなかったのです。このDVD提供がプラスに働き、知名度はもとよりメディアへの信用度にも寄与して、今日までの影響力につながったと考えています。

最後の要因は、当然「Shoryuken.com」を運用しているメンバーたちが関わっていたからでしょう。彼らしかできないマーケティング方法やパイプ作りによって、いろいろなプレイヤー層に届けることができたのだと思っています。

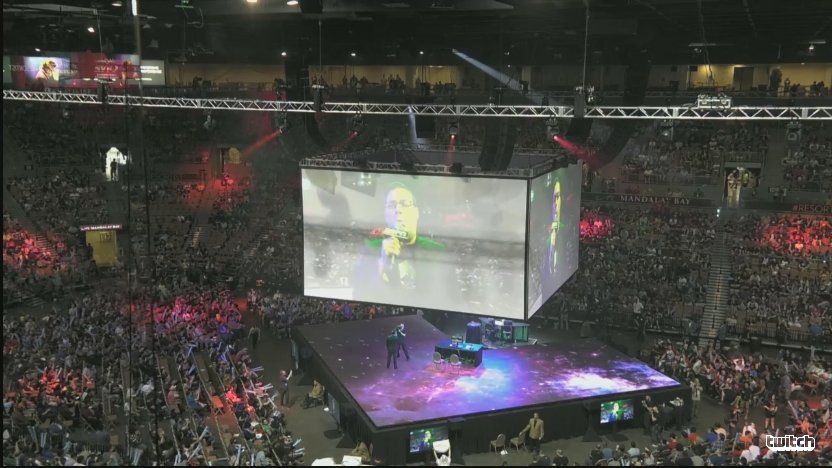

アメリカ・ラスベガスで行われているEVO。最近ではカジノホテル「マンダレイベイ」で行われている。

――:EVOは毎年成長して、新しいマイルストーン達成に成功しています。EVOのさらなる成長に必要な物は何でしょうか。どういう物に集中しなければならないと思いますか。

David:

私がEVOに求めていることは、“プレイヤーファーストの理念”を忘れないで欲しいこと。優先順位としては、大会重視が1番、ショー目的を2番目にしてほしいです。大会よりショー部分に集中するイベントはたくさんあります。それはそれで良いですが、プレイヤーにフォーカスを置くことを最優先にするべきだと考えています。

もちろん大変なことかもしれませんが、EVOの運営メンバーはそこに対して常に改善案を探っています。私が知る限り、現在もプレイヤーファーストの理念を継続していける体制です。彼らなら忘れないように意識してくれるでしょう。

一方でショー部分についても必要だと考えています。とくに今の時代は配信や生放送によって、新規の方にも知ってもらえる、または参加してくれる大きなチャンスにもなります。

Twitchのような有名な配信プラットフォームが面白いコンテンツを提供することにより、視聴者を巻き込むことができます。面白いと思った視聴者が「これいいね、ちょっと関わってみたい、やってみたい、参加してみたい」と言ってくれれば、もう成功です。これは新しいメンバーをFGCに入っていただくひとつのメソッドだと思います。

――:Davidさんは、ほかのesportsタイトルもフォローしています。「Overwatch」、「Splatoon」、「League of Legend」など。EVOにも導入してほしいほかのesportsタイトルのイベント施策には、どのような要素がありますか。

David:

私は本当に格ゲーの仕組みと要素が一番好きなので、あまり変えたいというものがありません。もしほかのesportsタイトルと比べて足りていない、または遅れているものに関していうと金銭的なサポートくらいかと思います。

たとえば、「Dota」のイベントではプレイヤーが対戦しているステージに派手な3Dアニメーション映像が流れていたり、「オーバーウォッチ」のイベントでは会場自体がテーマに沿ってデザインされています。私たちFGCが高品質な道具や機材、ひいては金銭面のサポートなどを手に入れる事は難しいが、今持っているもので何とかしていますね。

ただFGCは、ほかのesportsから基本的なものを教わっています。たとえば、私の実況・解説の知識はesportsキャスターから学びました。私は彼らの実況・解説を聞き、好きな部分を自分の物にします。一方で大会運営者たちは、選手のステージの立ち位置、ステージに使われるカメラや機材、ステージのどこに何を置くかなど、ほかのesportsタイトルを見て勉強しています。

ですが、ほかのイベントには、あまりゲームに詳しくない実況・解説を起用することが非常に多い。その方は面白い人かもしれませんが、ゲームに詳しくなければ実況・解説は難しいです。私たちFGCでやっているジャンルは格ゲーですので、その分野に詳しくあるべきですし、ここは参考にせず、そのまま維持していきたいと思います。

もうひとつ、多くのesportsイベントの実況・解説者はある一定のスタイルで解説をしがちです。ひとつのスタイルとは言えますが、やはり多くの実況・解説者はひとつのスタイルに固執してしまい、差別化されないものになっていきます。やはり解説には色んなスタイルが同時に存在する環境が一番望ましいです。

たとえば、私の解説はYipesさん(※)の解説とスタイルが明らかに異なります。真似したくないですし、真似されたくない気持ちもあります。私たち以外にも自分のスタイルで解説しているMCもたくさんいます。何より大事なのが、視聴者が見たときにつまらないと感じないようにすることです。

※Yipes : Ultimate Marvel VS Capcom 3で5度もTOP8に入っている上位プレイヤー。彼のレバーテクニックが怪物じみた精度をしていることから”IFC(In Full Control=完全制御)”という冠をつけている。

また、esportsイベントの選手の多くは、映画やテレビ番組の“キャスト”になっている傾向があります。まるでトッププレイヤーを “神”として扱うようで、これだとファンには届かないものです。私はその分け方が本当に好きではありません。FGCでは、トッププレイヤーが対戦してないときには、普通にフロアに戻ってファンの方と一緒に観戦を楽しんでいます。「自分たちは特別ではない」という気持ちをずっと守って欲しいものです。

プロ・アマチュア関係なくプレイヤーは観客であり、選手でもある。

プロとの距離が近いことこそがEVOの魅力である。

――: EVOについて、先ほどおしゃっていた「金銭的サポート」についてですが、なぜFGCでは手に入らないと思いますか。EVOはすごく成長して知名度も上がっていて多くの人々が関わっているはずです。

David:

個人的にですが、FGCとほかのesportsの一番大きな違いは、デベロッパーやパブリッシャーの金銭的サポートの有無です。FGCにはそう言った様なサポートはそもそもありません。もちろん、カプコンは「カプコンカップ」を開催するにあたって賞金などのサポートはあります。

一方で大手のブリザードは「オーバーウォッチ」に数億ドルの資金を投じているのが事実です。これは極端な例かもしれませんが、やはり比較しても金銭的なサポートの桁が違い過ぎますね。それでも私はEVOが素晴らしいと思います。会場も大きいし、内装もお洒落だと思います。そういう意味では、これ以上EVOで何かしなきゃというのは、とくにないのかもしれません。

小さい会場から始まったEVOは、今やラスベガスの高級ホテルで開催される規模に。しかし、会場が派手になろうとも、心には常に“プレイヤーファーストの理念”を据えている。【後編】では、EVO JAPANについて、そして日本のesports業界について語っていただいた。海外から見た日本の格闘ゲームシーンは、どのように映るのか。ぜひ、ご覧いただきたい。