日本のシーンに憧れるキーマンが語る台湾のeスポーツ経済事情

【この記事は約7分で読めます】

モンストグランプリ2019 アジアチャンピオンシップ台湾予選の現地取材の際、台湾のeスポーツ事情に精通する、台湾eスポーツ協会理事長、施 文彬(シー・ウェンビン)氏へ合同インタビューが行われた。

チームや選手、ファンの特性や協会の取り組みなど、聞くことができた情報を整理してお届けする。

eスポーツがスポーツ産業として“国”に認められている

施文彬氏が台湾eスポーツ協会を立ち上げたのは2013年のこと。当時の台湾のeスポーツ環境は整っておらず、スポーツとして認められていない風潮であったという。

施氏は、日本の将棋のようにeスポーツがマインドスポーツとして認められるために協会で活動を続け、2017年に「運動産業発展条例」の一部改正案が可決される。

これによって、eスポーツがスポーツ産業として定義されることになり、eスポーツを対象としたスポンサーは税金が軽減、自治体が国のスポーツ政策やスポーツ産業発展計画に基づいて投資を行うことができるようになるなど、eスポーツの地位向上、各競技のプロプレイヤー誕生を促進する動きが生まれた。

また、施氏よるとこの条例可決後、台湾では20以上のeスポーツ団体が生まれ、ぞれぞれが台湾eスポーツ市場の発展へ向けて活動をしているとのこと。台湾eスポーツ協会では、以下のミッションを掲げており、今現在注力していることとして、教育機関との連携が挙げられた。

- 各ゲーム会社と連携し、共にゲーム産業においてあらゆるゲーム大会に参加することで、eスポーツプロ選手を育成し、eスポーツ市場を促進します

- 政府とeスポーツ選手の橋渡しとして積極的に機能し、関連する政府機関とゲーム会社を協業に向けて調整し、良い電子競技環境を創出します

- 台湾と海外のeスポーツ産業及び関連するプロ分野のリソース交流と協力を拡大、強化し、関連する産業の国際組織に加入します

- 本協会の主旨と一致した政府や民間からの委託を受け入れ、代行します

- 法律で定められた事項を遂行します

現状の教育現場においては、例えば大学にeスポーツ専門の学科が置かれているわけではない。しかし、スポーツマネジメントやメディア、デジタルデザイン学科などでeスポーツに関するカリキュラムが実施されているという事例が増えつつあるという。

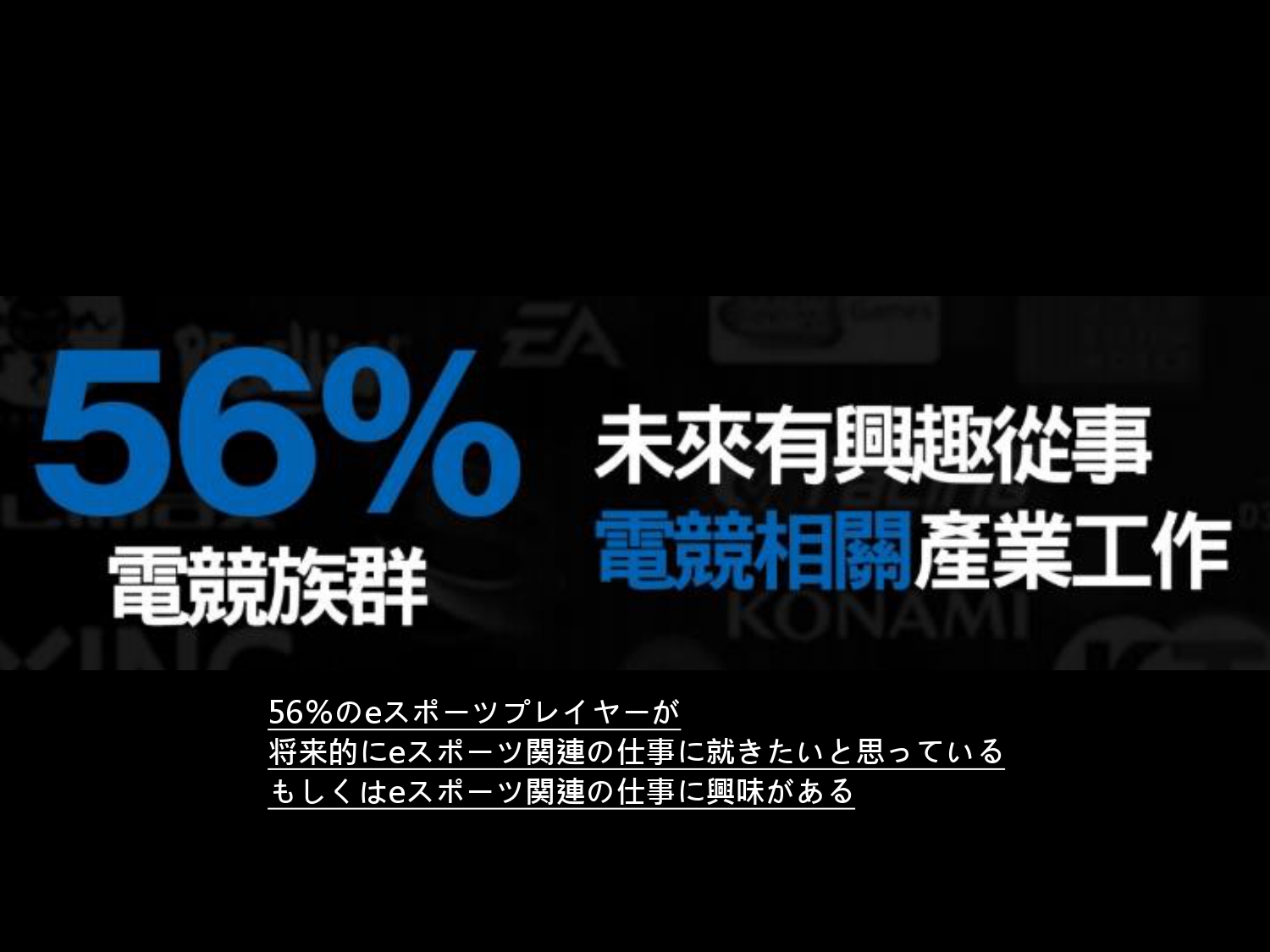

eスポーツプレイヤーのうちの56%が、eスポーツ関連の仕事に就きたいというデータも。こうしたニーズや将来性を踏まえ、教育機関との連携強化を図っている

課題は広告価値の創出とスポンサー獲得

続いて話題は台湾eスポーツおよびゲーム市場のポテンシャルや特徴についてへ。

台湾は人口が2,300万人で日本と比較してかなり少ないのだが、ゲーム人口は1,000万人を超えるという。日本のゲーム人口は4,653万人(出展:「2018CESA一般生活者調査報告書」ゲーム全体の継続プレイヤー人口)であり、それと比較すると規模としては小さいスケールだ。

これはなにも卑下する数字というわけではなく、安価な予算でテストマーケティングとして進出しやすい市場であると施氏は見ている。特に、eスポーツタイトルをプレイするユーザーは、その他のゲームタイトルのプレイヤーより、月間のゲームに使う費用が1.1~1.7倍(プラットフォームによって異なる)ほど多いというデータもとれているとのことで、eスポーツタイトルを所有するメーカーが進出する価値のある市場であるというわけだ。

総人口に対する各プラットフォームのプレイヤー割合は、モバイルゲームが34%、コンシューマゲームが26%、PCゲームが25%。台湾も例に漏れず、モバイルゲームのプレイヤーが増加傾向にあるようだ。街中の飲食店のスタッフが休憩中に店の裏でスマホゲームをプレイしている光景もよく見られた。

ちなみに、人気のタイトルは、1位が「League of Legends」(LoL)、2位が「ハースストーン」、3位が「PUBG」だという。これは、YouTubeなどの動画、配信の視聴者数から割り出したもの。いずれもeスポーツの大会、リーグが盛んなタイトルだ。

しかし、人口の少なさ(=市場の小ささ)は、eスポーツチームや大会にスポンサーがつきにくい状況につながってもいる。

台湾といえばASUSなどのPC、スマートフォンといったデバイスを手がける企業が多いが、台湾においてはその市場規模を踏まえてスポンサーになることは少ないというのだ。アメリカや日本といった何倍も大きな市場に注力しているのが現状なのである。この状況には施氏も「日本がうらやましいです」と話していた。

金融や保険会社などさまざまな層をターゲットとしていて、潤沢な予算のある企業がスポンサーとなるケースが多いのが現状である。

市場規模に影響されるプレイヤー側の懐事情

では、台湾eスポーツシーンのど真ん中にいる選手、チームの事情はどうなっているのか。

eスポーツのプロ選手として、現在は約200人ほどが活動しており、それぞれチームなどから給与を得て生計を立てている。給与額は当然のことながら選手によってまちまちで、駆け出しの選手だと2.5万台湾ドル(約86,000円)、トッププレイヤーで約15万台湾ドル(約510,000円)くらいだという。

この給与額は世界的には高いものではなく、台湾のLoL名門チーム「Flash Wolves」(FW)に所属していたkarsa選手は中国の名門「ROYAL NEVER GIVEUP」(RNG)に移籍し、給与は150万台湾ドル(約510万円)にまで跳ね上がったという話もあるようだ。

余談ではあるが、karsa選手は給料面だけでなく、LoLで世界一になるために移籍を決断している。移籍先のRNGは、昨年のMid-Season Invitational(MSI:春に行われる世界大会)で優勝した超名門チームだ。しかし、2019年のMSIには進出できず、さらに古巣FWはしっかりMSI進出という苦い結果となっていましった。とはいえこれからRNGというチームと共に成長が期待できる選手である。

チームの取り組みでユニークなものとしては、「ahq-eSports Club」というチームが高校や大学へ出向いてコーチングしている事例が挙げられた。台湾eスポーツ協会が注力している教育機関との連携の一貫であり、未来のeスポーツ選手の排出へとつながっている。

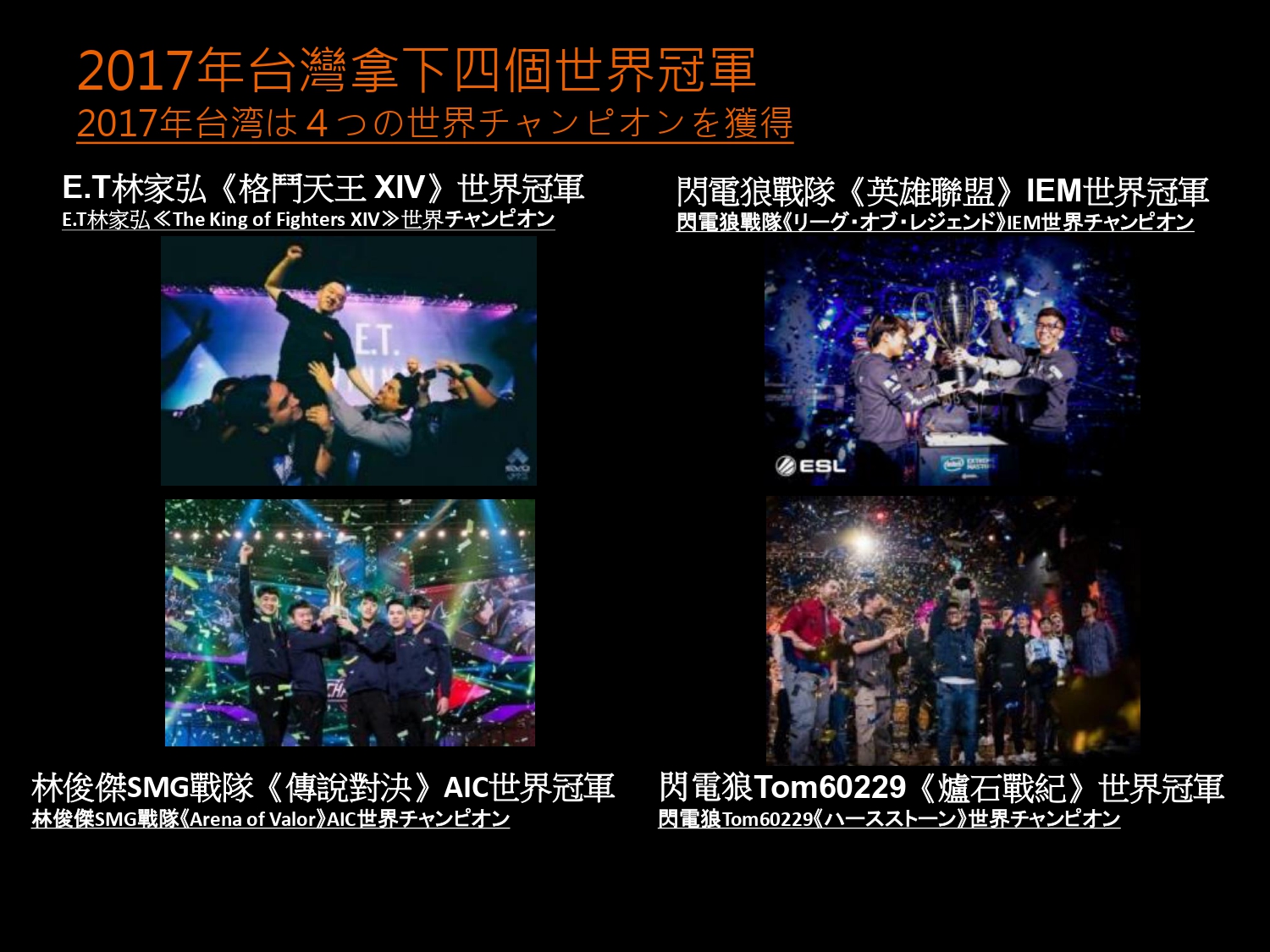

2017年には4人(チーム)の世界チャンピオンが台湾から生まれた

また、日本でも話題になることが多いセカンドキャリアについては、動画、配信などを通じて企業の広告塔となるストリーマーが1つの答えだという。ただし、そうなるためには短い選手寿命の中で活躍して知名度を確立する必要があるとのことで、セカンドキャリア問題に関しては、協会としてはまだ手探りである印象を受けた。

チーム経営に話を移すと、前述のスポンサー不足もあり赤字経営のチームが多いという。これから選手の広告価値が高まりスポンサーが増えていくと施氏は考えており、チームの経営が上向く材料はあるようだ。

話をまとめると、人口の少なさを原因とする市場の小ささという解決し難い課題がありつつも、協会の働きによって注目を集める産業になっているというのが台湾の現状のようだ。

karsa選手のような国外のチームへ飛び出すスタープレイヤーもおり、日本と同じくゲームに人生を捧げる人がいるのが知れたのは今回の学びの1つである。

このインタビューの後の訪れたモンストグランプリ2019 アジアチャンピオンシップ台湾予選で優勝した邊緣肥宅は、2019年7月に日本で行われる決勝大会で来日する。LoLで名を馳せるkarsa選手のように、日本のモンストファンにその名を知らしめることができるか。一見の価値ある大会となりそうだ。

【あわせて読みたい関連記事】

モンストグランプリ2019台湾予選で見たアジアに広がるモンスト

5月26日に行われたモンストグランプリ2019 アジアチャンピオンシップ台湾予選レポートをお届け。XFLAG PARK 2019への切符を手にしたチームは……?