実はターン制っぽいナワバリバトルで勝ちたいあなたへ:望月もちのイカがだろうか【第8回】(前編)

【この記事は約10分で読めます】

いよいよ「第5回スプラトゥーン甲子園」の地区予選大会まで2週間を切り、盛り上がりを増していく「スプラトゥーン2」。前回は「ナワバリバトルのブキ評価ランキング」と、スプラトゥーン甲子園で勝つための練習方法や、当日意識しておくべきここだけの話を書かせていただいた。

今回はその続きとして、スプラトゥーン甲子園で勝つための、ナワバリバトルの知識や考え方の解説、使用される8つのステージの攻略を前後編にわたってお届けしたいと思う。

チームvsチームを想定しているため、レギュラーマッチなどのいわゆる野良マッチでは当てはまらないこともあることをご了承いただきたい。

スプラトゥーンをプレイする方や大会観戦する方に向けて、この記事を通じて役に立てれば幸いだ。

そもそもナワバリバトルとはどのようなルールなのか?

ガチマッチで採用されるガチエリアやガチヤグラ、ガチホコバトルにガチアサリと違い、ナワバリバトルはかなり特殊なルールとなっている。

まず初めに覚えておいてほしいのは、「試合は必ず3分間で終了すること」。

例えどれだけ接戦であったとしても、大差で押し込んでいたとしても、3分経過しない限り試合は終わらないし、そのせいで序盤にどれだけアドバンテージを稼いだとしても、終盤にワンチャンスを狙うプレイを通されるだけであっさりと逆転されてしまうこともある。

ガチルールを専門にプレイしている方にとっては、このことがナワバリバトルを一番受け入れづらい要素なのではないだろうか?

また、試合終了時の塗り状況だけが勝敗を決める要因なので、「戦闘をしなくても試合に勝つことができる」のも、このルールだけの考え方だ。

その典型的な例が、相手陣地に侵入し、対処するために追いかけてきた相手を引き付けることで、塗り状況と人数有利を強引に生み出す「抜け」と呼ばれるプレイングだろう。これはナワバリバトル独自の戦法となっており、勝ちを目指すのであれば必ず理解しておく必要がある。

つまり、ガチルールであればエリアを塗ったりヤグラを進めたりと、オブジェクトに関与しなければ勝てないところを、ナワバリバトルはステージ全体が勝敗に影響するオブジェクトになっているため、常に広い視野で相手チームの通したいプレイングを理解しなければならない……ということだ。

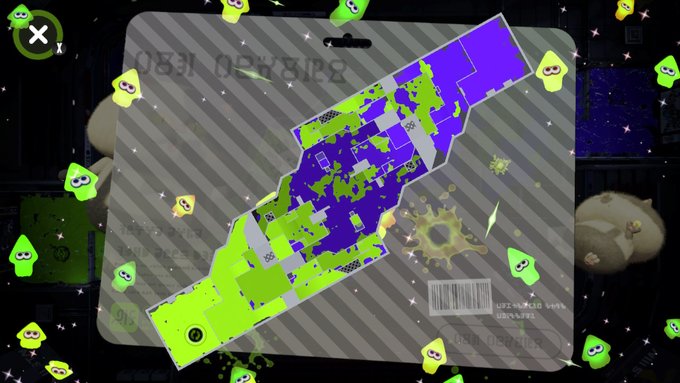

ステージ中央が相手チームのインクで塗り広げられていたとしても、勝敗はわからない(この画像では緑チームが勝利)

では、実際にどのような考え方でナワバリバトルに臨めばいいかを説明していこう。

ナワバリバトルは「ターン制バトル」である

ガチルールはカウントを減らしていくために常に攻め続ける必要があり、瞬間の判断が肝心になってくる「リアルタイム制」だ。それに対してナワバリバトルは「ターン制」であり、それも「トレーディングカードゲーム」のように、自分のターンには無数の選択肢が存在していると僕は思っている。

どういうことかと言うと、

- 試合は必ず3分間で終了すること

- 戦闘をしなくても試合に勝つことができること

により、試合展開がある程度決まったものになりやすいということだ。

例えば、シャープマーカーネオを使った場合のよくある試合の流れを例に挙げるとするなら、

- 試合開始直後は自陣の塗りからスタート。チームで決めた範囲を塗り広げ、スペシャルウェポンの「キューバンボムピッチャー」をためていく

- 前線の味方に合わせるように立ち位置を調整し、サブやスペシャルを発動させつつ、相手チームとの対面に備える

- 対面を始める。相手陣地に抜けるのであればこのタイミングが一番有効であるため、撃ち合いつつも、抜けを警戒しておく必要がある

- a :(対面に勝った場合)さらに前線を押し上げてプレッシャーをかけるか、まだ塗っていない自陣を塗り広げる。相手は打開の準備ですぐに攻めることができないため、この間に塗りを広げてアドバンテージを稼いでいく

b:(対面に負けた場合)まだ塗っていない自陣を塗り広げつつ、打開に必要なボムピッチャーをためていく - 2~4を繰り返し、試合の終盤(デスすると一切試合に関与できなくなる30秒ごろから)。これまでと同じくスペシャルを駆使して戦闘に参加するか、それとも相手陣地に抜けるか、相手チームの抜けを処理するか。ワンプレイが勝敗に大きく影響を及ぼすため、ナワバリバトルで最も難しい時間と言える

こういった感じ。

もちろんこの流れに当てはまらない試合展開になることもあるが、ここで注目してほしいのは、試合のターニングポイントである3と5以外は、あらかじめ動きを決めておくことができること。

後述するが、序盤に相手陣地に抜けていくプレイングはかなり弱く、試合開始直後から抜けを心配する必要はないだろう。1から2の間に相手に妨害されることはそうそうないはず。

逆に3や5は、相手チームの編成や塗り状況、または抜けを狙っているのであればその対処に回る必要があるのか。常に状況を判断する力が求められる。

補足動画

この考えを突き詰めると、チーム全体での立ち回りが統一化されていく。「今は味方のシャープマーカーネオのボムピッチャーがたまっていないから、まだ1の状況だな」「対面に負けてこちらのチームが4-bに入ったから、切り替えてスペシャルをためよう」という感じで、攻めるか退くかの判断が速くなっていくのだ。

それは相手チームに対しても同じで、「相手チームのバケットスロッシャーデコを倒したから、しばらくはこっちが有利状況」「もうすぐ相手チームのシャープマーカーネオのボムピッチャーがたまるから、相手チームの打開に備えよう!」というように、試合の流れが掴めるようになってくるはず。

つまり、チームとしての戦略を固めれば固めるほど、ターニングポイント以外の立ち回りはパターン化されていく。そして如何にパターン化できる部分を効率よく行い、自チームのターニングポイントで成果を上げ、相手チームのターニングポイントを潰すことができるのか。これこそがチーム戦ナワバリバトルの最も重要たる要素であり、「ナワバリバトルはターン制バトル」という言葉の意味である。

(もちろん瞬間の判断が大事になってくる部分も大いにあるため、すべてがターン制というわけではないが、ガチルールとナワバリバトルが大きく違うとされる考え方の1つとして捉えていただきたい)

味方とスペシャルのタイミングを合わせることも、自ターンで成果を上げるためには必須の要素だ

では、相手チームのターンにこちらにできることはないのか。具体的には、相手チームの打開に対して防衛することしかできないのか、という話になってくるはず。

そんな時に効果を発揮するのが、ナワバリバトル独自の戦術「抜け」である。

冒頭で述べているが、抜けは「相手陣地に侵入し、対処するために追いかけてきた相手を引き付けることで、塗り状況と人数有利を強引に生み出す」ことを目的としたプレイングだ。

何も考えずに行うと、相手チームのインクの中で相手に追いかけられる羽目になる。しかも、味方には3人で戦ってもらう危険性も持ち合わせている。つまり、超ハイリスク超ハイリターンな一手ということだ。

続いては、ナワバリバトルにおける重要テクニック「抜け」について解説していこう。

「抜け」は自ターンを強化し、相手ターンを台無しにできる

抜けが活きる場面というのはいったいいつなのか、先ほどの1から5の例で言うと、3と5の場面だろう。

ではなぜその場面であれば活きるのだろうか。その理由は、「相手チームに不利な二択を強引に迫ることができるから」だ。

例えば、相手チームの打開の場面。相手チームは複数のスペシャルを合わせ、こちらのプレイヤーを倒すことを目的に攻め上がってくる。

そういった場面で相手陣地に侵入することができれば、相手チームにとっては「抜けの処理をする代わりに、打開を成功させることを諦める」か、「計画どおりに打開を狙うが、自陣の塗り状況を諦めるか」か、どちらを選んでも苦しい展開を迫ることができるのだ。

こちらの打開のシーンでも同じことが言える。スペシャルを合わせて攻め上がりながらも、機動力の高い「L3リールガン」や「パブロ・ヒュー」が相手陣地に抜けたとする。

すると相手チームからすれば、「抜けてきたプレイヤーを止める代わりに、相手チームに打開されてしまうかもしれない」「相手チームの打開は止めることができたとしても、自陣が荒らされてしまうかもしれない」と、やはり不利な二択を迫ることができる。

また、この詰み状況を生み出せるか否かが、抜けを狙うかどうかの判断になる。

自チームの打開が成功せず、1人で浮いてしまったから仕方なく抜けたとしても、相手チームは余裕を持って処理に回ることができるはず。また、相手チームに打開されてしまい、味方が倒されてしまったので抜けても、同じようにこちらの自陣も荒らされてしまうので、結局はアドバンテージを得られないだろう。

抜けを狙う場合は、「今抜けることで、果たしてアドバンテージを得られるのか?」を常に考えつつ、有効な場面で狙うことを意識してほしい。

また、抜けるということは、その分味方の負担は確実に増える。アドバンテージを得るために抜けたはずが、気づけば味方に負担がかかっていた……といったことのないように、練習の段階から話し合いはしておこう。

「イカスフィア」を持ち、今にも抜けてきそうなパブロ・ヒュー。放置すると自陣が大変なことになってしまうので、このような相手は絶対に食い止めたい

(後編へ続く)

【あわせて読みたい関連記事】

第5回スプラトゥーン甲子園採用ステージを一挙解説!:望月もちのイカがだろうか【第8回】(後編)

第8回の後編は、第5回スプラトゥーン甲子園の使用ステージ攻略をお届け。各ステージの特徴が大きく異るので、チームでの練習時から意識しておきたいポイント満載!